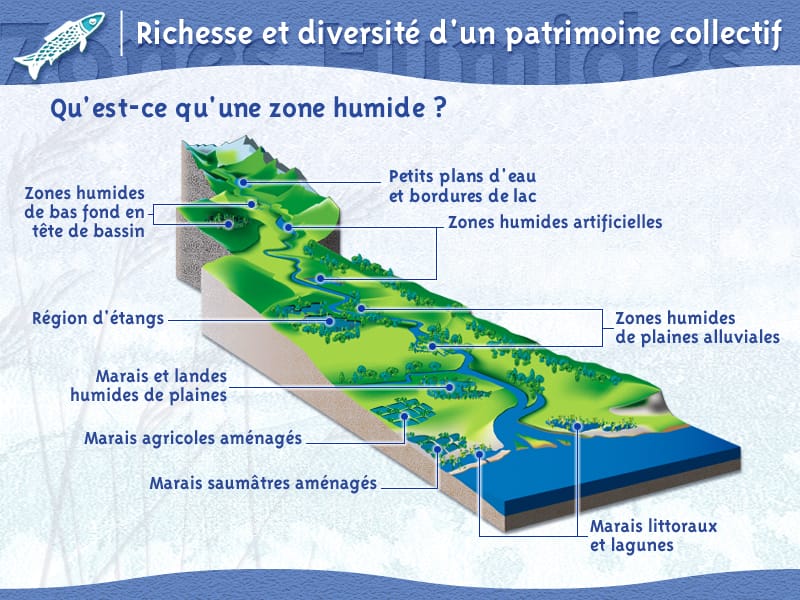

🌹 Vendredi 17 janvier 2025 – Sont définies comme zones humides = des zones géographiques telles que marais, lagunes, étangs, mares, tourbières, vasières, mangroves, y compris les étendues d’eaux terrestres dont la profondeur moyenne n’excède pas deux mètres, et d’eaux marines dont la profondeur à marée basse n’excède pas six mètres.

Ces zones du territoire sont cependant capitales pour le maintien de la qualité des eaux distribuées dans notre pays, une évidence pour les scientifiques, pourtant encore totalement ignorée du grand public.

Depuis bientôt 50 ans, à peine, les humains commencent à prendre conscience de l’importance et de la diminution des étendues des zones humides qui continuent de perdre du terrain. La dernière évaluation portant sur 2010-2020 montre que : – 41 % des 189 sites humides emblématiques de métropole et d’outre-mer évalués (sur 223 identifiés) se sont détériorés entre 2010 et 2020, tandis que 48 % sont restés stables et que 11 % voient leur situation s’améliorer.

La première définition juridique des zones humides a été donnée par la Convention internationale de Ramsar du 2 février 1971. Cette définition dépasse en fait les seules zones humides et vise également les milieux aquatiques (cours d’eau et plans d’eau). Depuis la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, il existe une définition juridique nationale des zones humides (Code de l’environnement, article L. 211-1-I, 1°).

🌹 DEFINITION : Ce sont « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre, de façon permanente ou temporaire ; la végétation lorsqu’elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ».

🌹 prendre conscience de l’importance et des conséquences de la diminution des étendues des zones humides

🌹 Copyright Agence de l’Eau

Les trois milieux qui subissent des taux supérieurs à 50 % de dégradation sont les dunes et pannes dunaires (50 %), les milieux palustres d’eau douce (57 %) et les prairies humides et oligotrophes (59 %). A l’inverse, les plus forts taux de reconquête sont à signaler sur les milieux palustres d’eau saumâtre (25 %), les annexes alluviales (26 %) et les eaux libres stagnantes salées (36 %) (2) ; – l’intensification des pressions directes et indirectes, à l’intérieur et en périphérie de ces sites, les fragilise.

L’étude souligne des corrélations entre le nombre d’activités humaines sur un site et l’évolution de l’état de l’écosystème et entre l’évolution de l’état de la flore et les problématiques hydrologiques.

La sauvegarde de ces milieux passe notamment par la mise en œuvre de mesures de préservation et de restauration et par une prise de conscience collective des enjeux et menaces qui pèsent sur eux ; – l’avenir des zones humides est marqué par un fort degré d’incertitude. Les référents estiment que 25 % des sites ont un avenir favorable à l’horizon 2030 (versus 19 % pour la précédente campagne), 12 % un avenir stable, 9 % un avenir défavorable mais que l’avenir est incertain pour 51 % d’entre eux (versus 48 %).

🌹 CAMARGUE : près de l’étang du Fangassier 🌹 © Copyright PHOTO Michel HUGUES 🌹découvrir : https://michelhugues.com/

🌹 Le Programme National de Recherche sur les Zones Humides (PNRZH) constitue l’un des éléments du Plan d’action pour les Zones Humides, lancé par le gouvernement français en 1995.

Les objectifs de ce programme de recherche ont été de mieux comprendre le fonctionnement des zones humides, pour offrir les clés de leur gestion ou de leur restauration. Quatre axes de recherche ont été retenus : structure et fonctionnement des zones humides, rôle écologique et importance économique, interactions

Entre 1996 et 2001, le PNRZH a mobilisé 126 équipes scientifiques au sein de 20 projets, répartis sur l’ensemble du territoire national. La diffusion des résultats de ces travaux fait l’objet de différentes actions coordonnées

Le besoin de CREER OU DE REENGENDRER des zones humides pour STABILISER davantage le CLIMAT

La création de toutes pièces de zones humides, aux objectifs assez hétérogènes, se multiplie dans le cadre de l’implantation de mesures de compensation (anciennes gravières, mares autoroutières, …), de programmes de lagunage, d’installation de réservoirs d’eau, de plan d’eau de loisirs et de jardins d’eau, … Cette tendance explique l’amélioration des bilans, affichés par certains pays développés, en termes de superficies marécageuses.

Le choix entre les différents modes d’action dépend de l’état de conservation du système, de la disponibilité de l’information sur l’état du système avant dégradation, et de l’ambition du porteur de projet .

La décision de mise en place d’une intervention en faveur d’une zone humide et le choix du type d’action doivent être fondés sur une évaluation des enjeux en présence et de sa capacité de réponse, par une analyse croisée de la valeur du site et des risques de dégradation.

Compte tenu de leur histoire et de leur contexte environnemental, la majorité des zones humides protégées, restaurées ou réhabilitées doivent faire l’objet d’une d’intervention quotidienne : surveillance, entretien de la végétation, régulation des niveaux d’eau, contrôle d’espèces envahissantes, orientation de la fréquentation humaine.

L’ampleur de ces actions est très variable selon le degré d’artificialisation du système : un vaste site » naturel » et fonctionnel ne demandera qu’une simple surveillance, tandis qu’un petit site perturbé exigera une maintenance constante.

🌹 MES SOURCES : https://www.zones-humides.org/ 🌹 http://www.parc-camargue.fr/🌹https://www.ecologie.gouv.fr/ 🌹 https://www.lesagencesdeleau.fr/

🌹 MOTS-CLEFS : zones humides, étang, fleuve, gravière, PNRZH , lagunage, réserves d’eau, Camargue